| 孤独な自転車乗り 5 | 孤独な自転車乗り 6 |

ホームズの静かな田舎の一日は最終的には、奇妙な事になったらしい。彼が夜遅くベーカー街に着いたとき、唇は切れ額に変色したコブを作っていたからだ。その上、全体的にだらしない雰囲気で、ロンドン警視庁に目をつけられかねない外見をしていた。彼は自分の冒険に大いに満足しているようで、愉快そうに笑いながら話し出した。

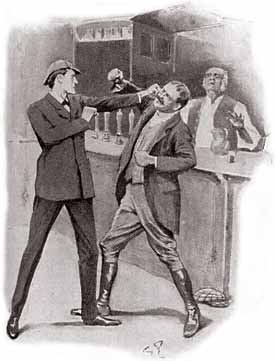

「僕はほとんど真剣な運動をしていないから、そういう機会はずっと楽しみにしている」彼は言った。「古き良き英国スポーツ、ボクシングで僕がなかなかの腕前だというのは、君も知っているだろう。時折、こいつが役にたつ。例えば今日だが、もしこれがなければきっと不名誉な結果になっていだろう」

私は何が起きたか話してくれと頼んだ。

「僕はこの前君に注目するように勧めていた地元の酒場を見つけた。そこで僕は慎重に調査をした。僕は酒場に入り、口の軽い主人は僕の望む事をすべて語ってくれた。ウィリアムソンは白い顎鬚を生やした男で、ごくわずかの使用人以外は一人で館に住んでいる。彼は、現在聖職者か、以前聖職者だったという噂がある。しかし館での短い滞在期間に、この男はとても聖職者とは思えないような事件を一つ、二つ起こしている。すでにちょっと聖職者機関の調査をしたが、その名前でかつて聖職についていた経歴が著しく悪い男がいた。主人はさらに僕に週末には大抵館に訪問者 ―― ぶっそうな奴ら ―― 、があると教えてくれた。そしてウッドレィという名前の赤い口髭の男は、必ずその中にいる。ここまで話した時、なんとその男が歩み寄ってきた。奴は酒場の中でビールを飲んでいて、この会話をすべて聞いていた。お前はだれだ?何がしたい?どういうつもりで質問している?形容詞が非常に迫力のある、素晴らしい言葉遣いだったな。奴は罵り、話の最後を凶暴な裏拳で締めくくった。こいつを僕は完全にはよけきれなかった。それから数分は愉快だったよ。左ストレート対、強打の悪党。僕はご覧の有様で切り抜けた。ウッドレィ氏は荷車で家に運ばれた。田舎の旅行はかくして終わった。そしてこれは白状しておかねばならんな。いかに楽しくても、サリー州境で僕が費やした一日は、君の一日よりもそれほど成果が上がったわけではないよ」

依頼人から別の手紙が木曜日に届いた。

私がカラザーズさんの仕事をやめることにしたと聞いても、ホームズさんは驚きにはならないと思います。いくら給料が良くても、この不快な状況には見合いません。土曜日、私は街に行きますが戻るつもりはありません。カラザーズさんは馬車を入手しましたので、人気の無い道の危険は、 ―― もし何らかの危険があったとしても ―― 、もう大丈夫です。

私がここを去る気になった理由は、単にカラザーズさんとのギクシャクした関係だけでなく、あの嫌らしいウッドレィという男がまた現れたからです。彼はいつでも恐ろしいのですが、これまでよりもさらに恐ろしい外見でした。何か事故を起こしたようで、顔が非常に変形していたからです。私は彼を窓から見ましたが、会わずに済んで本当によかったと思いました。彼はカラザーズさんと長い話をしていました。その後で非常に興奮していたようでした。ウッドレィは近くに住んでいるに違いありません。それはここに泊まっていなかったのに、私が今朝、生垣の中でコソコソしている彼の姿をまた見かけたからです。獰猛な野獣を放しておいた方がまだましだと思いました。私は言いようがいほどあの男を嫌い恐れています。どうしてカラザーズさんはあんな男を一瞬でも我慢できるのでしょう?しかし、土曜日になれば、全ての問題は終わります。

「そうあって欲しいな、ワトソン、そうあって欲しい」ホームズは重々しく言った。「この小さな女性の周りで何か大変な悪巧みがうごめいている。そして誰にも危害を加えられる事なく、彼女が無事に最後の旅立ちを出来るようにするのが我々の責務だ。ワトソン、時間を割いて土曜の朝一緒に行こう。我々二人が関わりあった興味深い捜査が、絶対に不都合な結果に終わらないようにしなければ」

実は私はこの時点まで、深刻な事件だとは受け止めていなかった。それは私には危険というより奇怪で奇妙だと思えていた。非常に美しい女性を待ち伏せして、後を追いかける男というのは、よく聞く話だ。そしてもしこの男が、彼女に話し掛けられないだけでなく、彼女が近付くと逃げだしさえするほど臆病なら、そんなに恐ろしい襲撃をすることは考えられない。ウッドレィという悪党はそれとは非常に違った人間だ。しかし我々の依頼人にみだらなことをしかけたのは、一度きりだ。そして今回、彼はカラザーズの家に来たが彼女に会わせろとは言っていない。自転車に乗った男は間違いなく酒場の主人が話していた、館に週末集まる男たちの中の一人だ。しかし彼が誰か、または何の目的があるかは、まだよく分からない。この奇妙な出来事の連鎖の裏に、実は惨劇が潜んでいたと判明するかもしれないと私が思い始めたのは、ホームズが硬い態度で、家を出る前にポケットに拳銃を忍ばせたからだった。

夜は雨模様だったが、朝は快晴だった。そして、花が咲いて燃え立つようなハリエニシダの茂みがあるヒースに覆われた田舎地方は、茶色と灰色のロンドンを見飽きた目にはすべてがさらに美しく見えた。ホームズと私はすがすがしい朝の空気を吸い、鳥のさえずりと新鮮な春の息吹を楽しみながら、広い砂っぽい道を歩いて行った。クルックスベリー・ヒルの肩部を通る道の高い地点に立つと、古い樫の木の間から不気味な館がそびえ立っているのが見えた。木は相当古いものだったが、それでもそれに取り巻かれている建物よりは新しかった。ホームズは下っていく長い道を指差した。それは赤みがかった黄色の帯のように、茶色いヒースと新緑の森の間を曲がりくねって続いていた。遠くから乗り物が黒い点のようにこちらにやって来るのが見えた。ホームズは苛立ちの叫びを上げた。

「30分の余裕を見ていたのに」彼は言った。「もしあれが彼女の馬車なら、彼女はいつもより早い列車に乗るつもりで向かっているに違いない。まずいぞ、ワトソン、我々が頑張っても彼女に会う前にチャーリントンを過ぎてしまうぞ」

| 孤独な自転車乗り 5 | 孤独な自転車乗り 6 |