| プライオリスクール 3 | プライオリスクール 4 |

その夜、我々はハクスタブル博士の有名な学校があるピーク地方の冷たくすがすがしい大気の中にいた。学校に到着する頃には既に暗くなっていた。ホールのテーブルに名刺が置かれていた。そして執事が校長に何か耳打ちすると、激しく動揺した顔で我々の方を見た。

「公爵がこちらに見えています」彼は言った。「公爵とワイルダー氏は書斎です。来てください、あなたを紹介します」

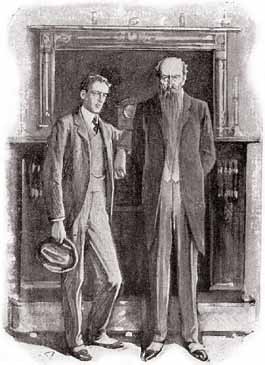

私はもちろんこの有名な政治家の肖像画を良く見ていたが、実物を目にすると、肖像画とは非常に違っていた。公爵は背の高い威厳のある人物で、几帳面に服を調え、やつれた細い顔で、鼻は異様なまでに彎曲し長かった。燃えるように赤い顎鬚がだんだんと細くなりながら白いベストの上に垂れ下り、その縁に沿って時計の鎖がキラキラと輝いていた。この赤い顎鬚によって、極端に青ざめた顔色がさらに際立ち、余計にハッとする顔色に見えた。ハクスタブル博士の暖炉前の敷物の真中に立って我々を冷酷に見つめていたのは、このような堂々とした貫禄ある人物だった。彼の隣に非常に若い男が立っていた。私は彼が私設秘書のワイルダーだと考えた。彼は背が低く、神経質で用心深く、知的な水色の目とよく動く顔の男だった。辛辣な独断的口調で、すぐに話を切り出したのはこの青年だった。

「ハクスタブル博士、今朝ここに来たのですが、ロンドン行きを止めるには間に合いませんでした。私はあなたがシャーロックホームズ氏を連れて来きて事件の捜査をさせるつもりで行ったと聞きました。ハクスタブル博士、公爵は何の相談もなしにそんな措置をとったことを驚いています」

「警察が失敗したと分かった時・・・・」

「公爵は警察が失敗したとは全く思っておりません」

「しかし確かに、ワイルダーさん・・・・」

「よくご存知でしょう、ハクスタブル博士。公爵はなんであれ不名誉な噂が表ざたにならないことを、強く望んでおられるのです。公爵はできるかぎり外部の人間に秘密を明かさないようにされたいのです」

「それでしたら簡単に取り返しがつきます」博士がおどおどした様子で言った。「シャーロックホームズ氏には朝の列車でロンドンにお帰りいただきましょう」

「それは無理です、博士。それは無理です」ホームズはこの上なく温和な声で言った。「この北方の空気は爽快で心地よいので、私はこの荒野に数日残って出来る限り調査に専心するつもりです。博士の学校に宿泊させていただくか、村の宿屋をとるかはもちろん博士のご意向次第ですが」

不幸な博士が判断に窮し、絶体絶命になっていたのが、私には分かった。赤鬚公爵がゴングのように低く鳴り渡る声でこう言ったので、彼は救われた。

「ハクスタブル博士。君が私に相談するべきだったというのは、私もワイルダー君と同じ意見だ。しかしホームズ氏はすでに秘密を知ったのだから、あえて助力を拒むのはつまらない事だろう。宿屋などに泊まらずとも、ホームズ君、是非ともホールダネス館に来て泊まっていただきたい。歓迎する」

「ありがとうございます、公爵閣下。捜査の事を考えると、事件現場に残るのが賢明だと考えています」

「君の好きなようにするといい、ホームズ君。私やワイルダー君で役に立つなら、何なりと聞いてくれ」

「おそらくいずれ館で公爵と面会する必要が出てくるでしょう」ホームズは言った。「とりあえず、ご子息の失踪について何かお考えがあるかだけ、お伺いできますか」

「いや、ない」

「公爵にとって辛いことに触れるのは申し訳ないですが、やむをえませんので、あえてお伺いします。奥様がこの事件に関与しているとお考えですか?」

この偉大な閣僚は見て分かるほど躊躇した。

「そうは思わん」彼は遂に言った。

「では、身代金目的で誘拐されたというのが、一番可能性があります。そういう要求は来ていますか?」

「いや」

「もう一つ質問があります。聞いたところでは、公爵は事件が起きた日に息子さんに手紙を書いていますね」

「いや、私が書いたのはその前の日だ」

「その通りです。しかし息子さんが受け取ったのはその当日ですね?」

「そうだ」

「公爵はその手紙に、息子さんが混乱するか、さもなければこんな手段に出るような事を何か書きましたか?」

「書いていない。間違いない」

「ご自分で投函されたのでしょうか?」

秘書がちょっと興奮して口を出し、公爵の返事に割って入った。

「公爵にはご自分で郵便を投函するような習慣はありません」彼は言った。「その手紙は他の手紙と一緒に書斎のテーブルに置かれていて、私がそれを郵便袋に入れたのです」

「その手紙が交ざっていたのは確かですか?」

「ええ、見ました」

「その日、公爵は何通の手紙を書いたのでしょうか?」

「20通か30通だ。私はたくさんの人間と手紙のやりとりをしている。しかし、明らかにその質問はちょっと的外れだろう?」

「そうとも言えません」ホームズは言った。

「私が自分でやったことを言っておく」公爵は続けた。「私は警察に南フランスに注意を向けるようにアドバイスした。私は既に言ったように、妻がそんな恐ろしい行動をけしかけたとは信じていない。しかし息子は非常に頑固な考えを持っていたので、誰かにそそのかされた結果、このドイツ人の助けを借りて妻の所に逃げた可能性はある。ハクスタブル博士、我々はそろそろ館に戻らせてもらう」

ホームズは他に尋ねたいと思う質問があったようだ。しかし公爵は無愛想な態度で、話を打ち切った。極端なまでに貴族的な性格の公爵にとって、最も内密にしたい家族の出来事について見ず知らずの人間と話し合う事は何より忌み嫌うべきものだというのは明らかだった。そしてこれ以上新しい質問をされると、彼が公爵の経歴の片隅に入念に隠していたものがさらに暴き出されるのではないかと恐れていたようだ。

| プライオリスクール 3 | プライオリスクール 4 |