「ホームズ!」私は彼に近寄りながら叫んだ。

「下がれ!すぐに下がれ!」彼は鋭く緊迫した様子で言った。それは私が重大局面でしか聞いたことがないものだった。「もし僕に近づくのなら、ワトソン、この家から出て行くように命令する」

「しかしなぜだ?」

「僕がそうして欲しいからだ。それに文句があるのか?」

そう、ハドソン夫人の言うとおりだった。彼は以前にもまして横柄になっていた。しかし彼の消耗を見るのは辛かった。

「ただ君を助けたいと思えばこそだ」私は説明した。

「その通り!僕の言うとおりにしてくれればそれが一番僕の助けになる」

「分かったよ、ホームズ」

彼は厳格な態度を和らげた。

「怒っていないか?」彼は息を弾ませながら尋ねた。

可哀想に、目の前でこんな苦境に陥って倒れているのを目にして、どうして腹が立てられようか。

「これは君のためなんだ、ワトソン」彼はしわがれた声で言った。

「僕のため?」

「僕は自分の身に何が起きたか分かっている。これはスマトラから来たクーリーの病気だ、・・・・オランダ人はイギリス人よりもっと詳しい。しかしこれまでのところ彼らもほとんど分かっていないが。一つだけ確かなことがある。それは間違いなく死に至り、恐ろしい伝染力があることだ」

彼はこの時、熱っぽい力強さで話していた。私を手で追い払う時に、長い手はぴくぴくと痙攣していた。

「接触によって伝染する、ワトソン、・・・・そういうことだ。接触だ。離れていれば何の問題もない」

「おい、ホームズ!僕が一瞬でもそんなことを気にすると思っているのか?全く知らない患者を診るときでも気にしたりはしない。君のように古い友人の診察をそんな理由で止めるとでも思っているのか?」

もう一度私は前に進んだ。しかし彼は恐ろしい憤怒の形相で私を追い払った。

「もし君がそこに立っているなら話をしよう。もしそうでないならこの部屋から出て行け」

私はホームズの途方もない能力に深い尊敬の念を抱いていたので、たとえそれがほとんど理解できない事でも私はいつも彼の望み通りにしてきた。しかし、この時私の医者としての本能が頭をもたげた。他の場所では彼に主導権を持たせよう、しかし少なくとも病室では私が彼に命令する立場だ。

「ホームズ」私は言った。「君は普段の君じゃない。病人は単なる子供だ。だから僕が君の面倒を見る。君がそれを好もうと嫌がろうと、僕は君の病状を診察して治療する」

彼は私を悪意に満ちた目で見た。

「僕の意思とは関係なく医者に診させるといういうなら、少なくとも誰か信頼できる人間を頼む」彼は言った。

「では僕が全く信頼できないのか?」

「友情は信頼しているよ、間違いなく。しかし事実は事実だ、ワトソン。結局、君はただの一般開業医だ。非常に限られた経験とありふれた能力しかない。こんなことを言わなければならないのは辛いが、しかし君が他の選択肢を与えなかったのだ」

私はひどく傷ついた。

「そんなことを言うとは君らしくない、ホームズ。それで君の精神状態が私にははっきりと分かる。しかし君が私を信頼しないのなら、無理に診察しようとは思わない。ジャスパー・ミークでもペンローズ・フィッシャーでも、ロンドン最高の医者を誰か連れて来させてくれ。しかし君は誰かに診てもらわねばならない。これは譲れない。もし私が自分で君を助ける事もなく、君を助ける他の医者を呼ぶ事もしないで、ただここに突っ立って君が死ぬのを眺めている人間だと思うなら、見損なうなと言いたい」

「ワトソン、君の好意はありがたい」ホームズはすすり泣きともうめきともつかぬ声で言った。「君の無知をさらけだしてもいいか?タパヌリ熱について何を知っている?黒腐病について何を知っている?」

「両方とも聞いたことがない」

「ワトソン。東洋ではな。色んな病気がある。奇妙な病気にかかる可能性はたくさんあるんだ」彼は弱っていく体力を集中させるために一文ごとに話を休んだ。「僕は最近の調査で多くの事を学んだ。医学犯罪の観点からの調査でだ。この病気にかかったのはその過程でのことだ。君はどうしようもない」

「そうかもしれない。しかし僕はたまたま、現存する医者の中で熱帯の病気の権威のエンストリ博士が、今ロンドンにいることを知っている。止めても無駄だ、ホームズ、今すぐに彼を連れてくる」私は固い決心をして扉の方に振り返った。

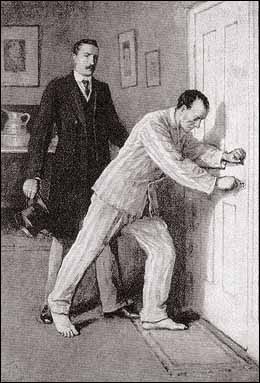

こんなショックは経験したことがなかった!一瞬、虎のような突進で、瀕死の男が僕を阻止した。私は鍵がかけられる鋭い音を聞いた。次の瞬間、彼はよろよろと自分のベッドに戻った。恐るべきエネルギー燃焼の後、疲労困憊してあえぎながら。

「君は鍵を力ずくで取ったりしないだろう、ワトソン。君を閉じ込めたよ。君は僕が別の事を言うまでずっとここにいてくれ。しかし、僕は君とは喧嘩したくない。(この話は、全部小さな喘ぎとその間で息をしようと大変な格闘をしながらだった)君は心から僕のためによかれと思ってやっている。もちろん良く分かっている。君は君のやり方がある、しかし僕が体力を回復するまで時間をくれ。今は駄目だ、ワトソン、今は駄目だ。今四時だ。六時になれば行っていい」

「これは狂気の沙汰だ、ホームズ」

「たった二時間だ、ワトソン。六時になれば行かせると約束する。待ってくれるな?」

「他に選択の余地がないようだ」

「全くない、ワトソン。ありがとう、寝具を整えるのに助けはいらない。頼むから離れていてくれ。さて、ワトソン、もう一つ別の条件を出したい。君が助けを呼びに行くのは、君の言った男でなく、僕の選んだ人間だ」

「もちろん構わない」

「この部屋に入ってから初めて物分かりのいい事を言ってくれたな、ワトソン。そこに本が何冊かある。僕はちょっと疲れた。電池は非伝導体に電気を流し込む時どう感じるか気になるな。六時に、ワトソン、話に戻ろう」