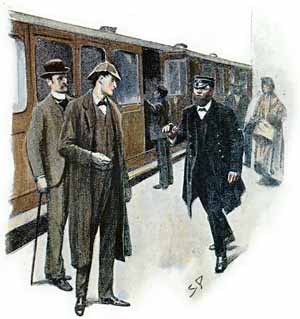

我々がノース・ウォルシャム駅に下り立ち、行き先の名前を告げるやいやな、駅長が我々の方に駆けてきた。「ロンドンから来られた警部さんではありませんか?」彼は言った。

ホームズの顔に困惑したような表情が浮かんだ。

「なぜそう思う?」

「ノーウィッチのマーティン警部がさっき来られたばかりだからです。それとも、もしかして外科医の先生でしょうか。奥さんはまだ息があります、・・・・いえ、私が最後に聞いた時点ではそうでした。まだ間に合うかもしれません、・・・・絞首台に送られるためだとしても」

ホームズの額が不安に陰った。

「これからライディング・ソープ邸に向かうところだ」彼は言った。「しかしそこで何が起きたか一切聞いていない」

「恐ろしい事件です」駅長が言った。「ヒルトン・キュービットさんと奥さんの両方とも撃たれました。奥さんが夫を撃ち、それから自分を、・・・・そのように使用人たちが話しています。夫は死に、妻の命も危ないらしいです。ノーフォーク地方の最も古くて名誉ある家でなんということでしょう」

ホームズは一言も話さず馬車に急いだ。そして七マイルの長い車中、彼は全く口を開かなかった。これほど完全に意気消沈したホームズはほとんど見たことがなかった。彼はロンドンから来る途中ずっと不安な状態だった。そして私は彼が心配そうに気にして、朝刊をめくるのを見ていた。しかし今、突然最悪の不安が現実のものとなり、彼は呆然としてふさぎ込んだ。彼は座席にもたれかかり、暗い思索におちいっていた。我々はちょうどイギリスの中でも、並外れた田園地帯を通り抜けており、周りには興味を引くものがたくさんあった。わずかに散在する田舎屋は現在の住人を示していた。一方、あらゆる方向に巨大な四角い塔のある教会が平らな緑の景観からそびえ立っていて、かつての東アグリアの栄光と繁栄を物語っていた。遂に北海の紫色の水面がノーフォーク沿岸の緑の稜線の向こうに姿を見せた。そして御者は密集した木の上に突き出た、煉瓦と材木でできた二つの切妻屋根を鞭で指し示した。「あれが、ライディング・ソープ邸です」彼は言った。

馬車がポーチのついた表玄関に差し掛かると、その正面、テニス芝コートの横あたりに、あの奇妙な事件の現場である黒い道具小屋と、台座に乗った日時計が見えた。固めた口髭を生やしたこざっぱりした小さな男が、素早くキビキビした態度で、背の高い二輪馬車からちょうど降りたところだった。彼はノーフォーク警察のマーティン警部だと自己紹介した。彼は私の同行者の名前を聞いた時かなり驚いた。

「どうしてです、ホームズさん。犯罪は今朝三時に発生したばかりです。どうしてロンドンでそれを知り、私と同じ時刻に現場まで来れたのですか?」

「僕は予想していたのだ。これを防ごうと思ってやって来た」

「ではあなたは我々が知らない重要な証拠をお持ちに違いない。二人は非常に中の良い夫婦という評判でしたからね」

「僕は、踊る人形の証拠を握っているだけだ」ホームズは言った。「その事については後で話そう。その前に僕は、この悲劇を防ごうとして間に合わなかった埋め合わせに、何としても自分が持っている知識を使って、法の裁きをつけさせたい。君の捜査に僕が加わるか、それとも僕は単独行動したほうがいいかな?」

「一緒に捜査できれば光栄です、ホームズさん」警部は熱心に言った。

「それなら一刻も無駄にせず、すぐに証言を聞き家を捜査したい」

マーティン警部には分別があり、ホームズに彼のやり方で捜査するのを認め、自分は入念に結果を記録することで満足することにした。年老いた白髪の地元外科医が、ヒルトン・キュービット夫人の部屋からちょうど下りてきた。そして彼は、彼女の傷は重傷だが命を取り留める可能性もあると報告した。銃弾が前頭部を貫通しているので、彼女が意識を取り戻せるとしてもおそらく相当時間がかかりそうだった。彼女が撃たれたのか自分で撃ったのかと訊かれて、彼は敢えてはっきりとした所感を述べようとはしなかった。銃弾は間違いなく至近距離から発射されていた。部屋には一丁の拳銃しかなく、弾装の二つが空になっていた。ヒルトン・キュービット氏は心臓を撃ち抜かれていた。拳銃は夫婦の間の床に転がっていたので夫が妻を撃ちその後自分を撃ったとも、または妻が殺害者であるとも、どちらも可能性があると考えられた。

「彼を動かしましたか?」ホームズが尋ねた。

「女性以外は何も動かしていません。怪我している人を床に寝かせておくわけにはいきませんでした」

「先生、こちらに到着してからどのくら経ちますか?」

「4時からずっといます」

「他に誰かいますか?」

「ええ、こちらの巡査が」

「何も触っていないね?」

「何も」

「立派な判断で行動したな。誰が呼びに来た?」

「メイドのサンダースです」

「事件を知らせたのは彼女だったのか?」

「彼女とコックのキング夫人です」

「二人はどこだ?」

「台所だと思います」

「それではすぐに彼らの話を聞くべきだと思う」

樫の羽目板がある窓の高い古い玄関広間が取り調べ室になった。ホームズは大きな古めいた椅子に座った。疲れた顔に非情な目が輝いていた。私はその目から、彼が救えなかった依頼人に最終的な復讐をとげるまで、この捜査に命をかけるという断固たる決意を読取る事ができた。ホームズに加えて、こざっぱりしたマーティン警部、白髪混じりの老地方医師、私、そしてぼんやりした村の警官、この五人が奇妙な一団を形成した。