シャーロックホームズと経験を共にした冒険の中で、この三破風館にまつわる事件よりも突然で劇的な始まり方をした事件は一つもないだろう。当時、私はしばらくホームズとは会っていなかったので、彼がその時手がけていた新しい事件について何も知らなかった。しかしその朝、彼は話したげな様子で、私を暖炉の側の使い込んだ肘掛椅子に座らせたところだった。彼は、向かいの椅子にパイプをくわえたまま体を丸めて座っていた。その時、訪問者がやってきた。いや、狂った雄牛がやってきたとでも書けば、その出来事の印象をより分かりやすく伝えられるかもしれない。

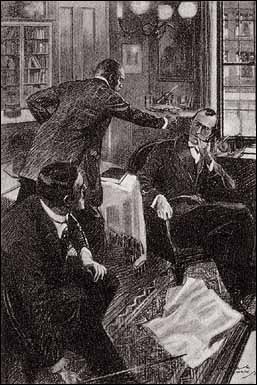

扉がぱっと開き、大きな黒人が部屋に飛び込んできた。もし彼が獰猛な男でなかったらその格好は滑稽だっただろう。非常に派手な灰色のチェックのスーツを着て、長いサーモンピンクのネクタイをしていたからだ。鼻がつぶれた大きな顔を前に突き出し、危なそうな黒い眼に、炭火のような悪意を輝かせて、この男は我々を順に見た。

「どっちがホームズだ?」彼は尋ねた。

ホームズはパイプを上げてだるそうに微笑んだ。

「ああ!お前か?」訪問者は、感じの悪いこそこそした足取りでテーブルの角を回ってくると言った。「いいか、ホームズさんよ、他人の事に関わるな。他人のことは放っておけ。分かったな、ホームズさんよ?」

「話を続けろ」ホームズが言った。「面白い話だな」

「ああ!面白い話だと?」野獣がうなった。「もし俺がお前を少々可愛がってやらなきゃならんとしたら、面白いなどではすまんぞ。俺はあんたみたいな輩を扱ったことがあるが、俺が可愛がってやった後は、面白そうには見えなかったぜ。これを見ろ、ホームズさんよ!」

彼はゴツゴツと節くれだった拳を振り回してホームズの鼻の下で止めた。ホームズはそれを非常に興味深いとでも言わんばかりにじっくりと眺めた。「これは生まれつきか?」彼は尋ねた。「それとも段々こうなったのか?」

ホームズの氷のような冷静さのせいだったかもしれない。または私がポーカーを持ち上げたときのわずかな物音だったかもしれない。どちらにしても、訪問者の態度がやや大胆ではなくなった。

「よし、ちゃんと注意はしたからな」彼は言った。「ハーロウの件から手を引いてもらいたい友人がいる、 ―― 何の話か分かっているな ―― そして彼はお前に邪魔されたくない。分かったか?お前は警察じゃない、俺も警察じゃない、もしお前がおせっかいを焼くならいつでも俺が相手だ。それを忘れるな」

「かねてからお前には会ってみたいと思っていた」ホームズが言った。「座ってくれとは言わんよ、お前の体は臭いんでな。お前はボクサーのスティーブ・ディクシーだな?」

「俺の名前だ、ホームズさんよ。俺にごちゃごちゃ言うと痛い目に合わすぞ」

「そりゃ当然、最後まで言われたくないだろうな」訪問者の恐ろしい口元を見ながらホームズは言った。「だがなパーキンス青年をホルボーン・バーの外で殺したのは・・・・、何だ!帰る気じゃないだろうな?」

黒人はさっと後ろに下がった。そして彼の顔は真っ青になった。「そんな話は聞く耳もたねえ」彼は言った。「そのパーキンスとやらと俺に何の関係がある、ホームズさんよ?俺はその男が面倒な事に巻き込まれて死んだ時、バーミンガムのブル・リングで練習中だった」

「いいだろう、判事にそう言うんだな、スティーブ」ホームズが言った。「僕はお前とバーニー・ストックデールを見張っていたんだが・・・」

「信じてくださいよ!ホームズさん・・・」

「もういい。出て行け。その気になれば何時でも捕まえられる」

「失礼します、ホームズさん。ここに来たことで気を悪くなさってないですよね?」

「誰がお前をよこしたかを言えばな」

「ああ、そりゃ秘密でもなんでもない、ホームズさん。あなたがついさっき口にした男です」

「それで、誰が頼んだんだ?」

「勘弁してください。知りませんよ、ホームズさん。彼はこう言っただけです。『スティーブ、ホームズに会いに行って、ハーロウに行ったら命の保障はないと言ってこい』本当にこれで全部です」新しい質問を待たずに、訪問者は入ってきた時と同じくらいまっしぐらに部屋から慌てて出て行った。ホームズは声を殺して笑いながらパイプの灰を叩き落した。

「君があいつのもじゃもじゃ頭をカチ割るしかないという事態にならずに済んでよかったよ、ワトソン。君が火掻棒を手にしたのは見ていた。しかし彼はどちらかといえば危険のない男だ。すごい筋肉だが、馬鹿で、やたらに空おどしする、しかし君も見たとおりすぐに怖気づく。あいつはスペンサー・ジョンの一味だが、最近ある悪事を手伝った。これは時間がある時にかたをつける。彼の直接の命令者のバーニーは、もっと抜け目のない奴だ。奴らの専門は暴行や脅迫などだ。僕が知りたいのは、今この状況で奴らの背後にいるのが誰かということだ」

「しかしなぜ彼らが君を脅したいと思うんだ?」

「このハーロウ・ウィールドの事件だ。これで事件を調査する気になったよ。この事件は誰かにとって、ここまで面倒な事をする価値があるものだからだ。何かあるに違いない」

「しかしどんな事件なんだ?」

「それを言おうとしていたところに、あの間狂言があったのさ。これは、マーベリー夫人の手紙だ。もし君が僕と一緒に行く気があるなら、電報を打ってからすぐに出よう」